Quaestio facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio

Quaestio facti. International Journal on Evidential Legal Reasoning

Sección: Ensayos

2025 l 9 pp. 47-76

Madrid, 2025

DOI: 10.33115/udg_bib/qf.i9.23089

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales

© Cristian Ayan

ISSN: 2604-6202

Recibido: 30/10/2024 | Aceptado: 10/06/2025 | Publicado online: 26/06/2025

Editado bajo licencia Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons

Inferencia epistémica y argumentación.

Análisis de posibles refutaciones a argumentos probatorios basados en máximas de experiencia

Cristian Ayan*

Universidad Católica de Córdoba

0003474@ucc.edu.ar

Resumen: El artículo analiza el desempeño argumentativo del concepto jurídico procesal de máxima de la experiencia. Partiendo de la propuesta teórica de Toulmin, se ensayan diversas estrategias argumentativas para refutar máximas de la experiencia que integren inferencias epistémicas. Estas objeciones pueden dirigirse: contra el respaldo, contra la relación entre el respaldo y la máxima de la experiencia, contra la máxima de la experiencia, y contra la relación entre la máxima de la experiencia y el hecho probatorio. El elenco de posibilidades no es ni exhaustivo, ni excluyente, y solo contempla objeciones dirigidas a máximas de la experiencia analizadas de forma individual, esto es, sin escudriñar las posibilidades de argumentación derivadas de la interacción entre inferencias epistémicas en el discurso probatorio. Se pretende, de esta manera, dotar de herramientas que fortalezcan la argumentación de los operadores jurídicos en discusiones acerca de si se encuentra probado (o no) un hecho con relevancia jurídica.

PALABRAS CLAVE: inferencia epistémica; máxima de la experiencia; Toulmin; argumentación probatoria; razonamiento probatorio.

Epistemic Inference and Argumentation: Analysis of Possible Refutations to Evidentiary. Arguments Based on Empirical Generalization

SUMMARY: The article analyzes the argumentative performance of the procedural legal concept of máxima de la experiencia (empirical generalizations). Starting from Toulmin’s theoretical proposal, various argumentative strategies are tested to refute empirical generalizations that integrate epistemic inferences in legal discourse. These objections can be directed: against the back, against the relationship between the back and the empirical generalizations, against the empirical generalization itself, and against the relationship between the generalization and the proven fact. The list of possibilities is neither exhaustive nor exclusive, and only contemplates objections directed to empirical generalizations analyzed individually, that is, without scrutinizing the possibilities of argumentation accruing from the interaction between epistemic inferences in the evidentiary discourse. The aim is, in this way, to provide tools that strengthen the arguments of legal operators in discussions about whether a fact with legal relevance is proven (or not).

KEYWORDS: epistemic inference; máxima de la experiencia; Toulmin; facts argumentation; evidential reasoning.

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.— 2. PUNTOS DE PARTIDA Y ESTIPULACIONES.— 3. VÍAS PARA DISCUTIR LA APLICACIÓN DE MDE: 3.1. Cuestionamiento al respaldo en el cual se basa la MdE; 3.2. Cuestionamiento a la aplicación de la MdE al caso particular - 3.3. Cuestionamiento a la relación entre el respaldo y la MdE: 3.4. Cuestionamiento directo a la MdE: 3.4.1. MdE epistémicamente falsas; 3.4.2. MdE de formulación discutible; 3.4.3. MdE moralmente discutibles: 3.4.4. MdE jurídicamente cuestionables: 3.5. A modo de retablo.— 4. CONCLUSIONES.— 5. BIBLIOGRAFÍA.

1. Introducción y objetivos

Los problemas que se suscitan y que se abordan en los procesos judiciales han sido, tradicionalmente, divididos en cuestiones de derecho y cuestiones de hecho 1. La argumentación jurídica, entonces, puede ser dividida en argumentos sobre el derecho y argumentos sobre los hechos. Los primeros, es decir, los argumentos relativos a cuestiones de derecho, conciernen principalmente a la teoría de la interpretación jurídica y, en caso de aceptarla como actividad racional, a la ponderación. Los segundos, esto es, los argumentos sobre los hechos, por su parte, conciernen a la prueba. Un argumento sobre una cuestión de hecho es aquel que provee una razón para tener por probado un determinado hecho o estado de cosas.

Este trabajo trata de argumentos del segundo tipo, esto es, de argumentos sobre la prueba, y de cómo estos pueden ser, de alguna manera, controlados racionalmente por los participantes en una contienda judicial. Sin embargo, quiero dejar aclarado desde el comienzo, para no generar una expectativa que el ulterior desarrollo no logre colmar, que procuraré desarrollar diversas estrategias argumentativas solo en relación con un tipo específico de argumento probatorio (inferencia epistémica) (en adelante IE). Esto significa que dejaré de lado otras expresiones argumentales también utilizadas en las discusiones acerca de la prueba de los hechos. Con esto último me refiero, siguiendo a Gónzalez Lagier (2018, pp. 17 y ss.), a que las denominadas inferencias conceptuales y normativas no serán aquí abordadas 2. La razón de esa limitación en el objeto de estudio es simple. La IE detenta un papel protagónico en el razonamiento probatorio, lo que la dota de una especial y singular importancia en comparación con las demás. Como segundo límite metodológico, dentro de la IE, me ocuparé específicamente de uno de sus elementos: las denominadas máximas de la experiencia (en adelante MdE). En tercer término, la propuesta que se formula se refiere a las MdE en tanto, y en cuanto, integran una IE de forma individual y estática, dejando de lado los efectos que, en relación a la argumentación sobre MdE, puede tener la interacción dinámica entre diversas IE con sentidos opuestos (una IE que tiende a probar p, mientras otra IE que procure probar no p). En definitiva, intentaré exponer —mediante refutaciones— un repertorio de formas de control al uso de MdE en contextos probatorios jurídicos, con las demarcaciones que he anticipado.

Por ello, el presente ensayo tiene como objetivos sugerir diversas estrategias argumentales para refutar argumentos basados en MdE, sistematizándolas de acuerdo con sus características y particularidades. El objetivo trazado, a su vez, forma parte de un ideario más ambicioso y de profundo calado: dotar de herramientas que permitan optimizar el razonamiento probatorio en general, y la fundamentación probatoria en particular. Es que, resulta preferible dejarlo asentado, una mayor calidad en la fundamentación acerca de la prueba no solo legitima política o moralmente a las decisiones judiciales, sino que, incluso, robustece el valor de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho, ya que permite precisar e identificar las razones utilizadas por los jueces para tener por probados hechos con relevancia jurídica.

Para lograr mi cometido haré uso de la noción tradicional de MdE provista por la dogmática procesal, y la conjugaré con ciertas ideas básicas de la teoría de la argumentación y de la epistemología. Esta metodología permitirá analizar el funcionamiento de aquellas dentro del razonamiento judicial y, a su vez, escudriñar un instituto jurídico que, como objeto de estudio, no ha logrado despertar un gran entusiasmo en los procesalistas. Estimo prudente destacar que el rol de las MdE es, precisamente, inversamente proporcional al detenimiento que la doctrina procesal le ha dado. Por ello, aunque no integre específicamente los fines de este trabajo, subyacentemente, también pretendo destacar la importancia de las MdE como objeto de estudio para la dogmática procesal. Parafraseando la caracterización que la literatura anglosajona —como Twining (2006, p. 334)— ha dado a las generalizaciones, si las MdE son necesarias pero peligrosas, entonces deben analizarse con especial interés para evitar fundamentaciones probatorias arbitrarias.

Por último, claramente, lo que aquí expondré no busca agotar el tema. Por el contrario, solo aspira a ser una aproximación inicial al referido tópico, con la expectativa de que sea problematizada a través de una ulterior discusión y debate.

2. Puntos de partida y estipulaciones

Habiendo anticipado lo que desarrollaré, es menester realizar algunas aclaraciones previas para delinear puntos de partida y límites de este ensayo.

a) Si lo que se busca es esbozar caminos argumentales en relación con razonamientos 3 que utilicen MdE, va de suyo que se presupone su concepto. La doctrina jurídica es uniforme en aceptar que la acuñación del nombre MdE es patrimonio de Friedrich Stein, aun cuando el concepto haya sido anterior a la obra del jurista alemán (Nieva Fenoll, 2010, p. 211). Por ello, es ineludible tomar como punto de partida la conceptualización que Stein dio a las MdE. Así, en palabras de Stein, las MdE:

«Son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos» (Stein, 2018, p. 23).

Esto no merecería ser destacado, si no fuere porque autorizados juristas —como Nieva Fenoll (2010, pp. 210 y ss.) y Taruffo (2009, p. 160; 2023, pp. 26 y ss.)— han criticado la debilidad teórica del concepto. Sin perjuicio de que dicha discusión excede los objetivos trazados, en lo que a este estudio concierne, conservaré el nombre y el concepto por dos razones. Primero, porque el nombre MdE es de uso común entre los operadores jurídicos, perteneciendo a las prácticas lingüísticas comunitarias. Si bien esto podría implicar asumir una postura conservadora, no menos cierto es que el hecho de que un término integre las prácticas lingüísticas de una sociedad o grupo (los operadores jurídicos) exige que su eventual sustitución o eliminación deba estar especialmente justificada. Caso contrario, se impondría un sacrificio desmedido en función de los beneficios de contar con un consenso, más o menos extendido, en relación con su significado. Segundo, porque, aun cuando se pulieran los difusos contornos del concepto de MdE, y se establecieran propiedades definitorias de manera segura y estable —o se sustituyera el concepto por otro superador— no podría eliminarse la primordial función lógica que aquellas desempeñan en el razonamiento probatorio. En efecto, las MdE, en términos de lógica clásica, se desempeñan como premisas mayores de los razonamientos probatorios, y permiten construir cadenas de razonamientos o polisilogismos. El haber puesto el acento sobre esta función constituye un mérito indudable de Stein (2018, p. 13). Si esto es así, entonces su uso y desempeño es independiente de cómo se las llame o designe. La diferencia entre nombrar un fenómeno —MdE— y la existencia del fenómeno en sí mismo —premisas mayores— no debe ser confundida.

b) Los procesos inferenciales en el momento de la valoración de la prueba no difieren sustancialmente de los que se realizan en la vida cotidiana para el conocimiento acerca de los hechos.

c) Para poder pasar de una proposición acerca de un tipo de hecho —que se da por seguro— a otra proposición acerca de otro tipo de hecho —que se da por incierto— es necesario disponer de alguna conexión o vínculo entre ellos. Generalmente, esa conexión será por medio de una proposición basada en un razonamiento inductivo que asocie al hecho conocido con el hecho desconocido.

d) En el ámbito probatorio, esa conexión es brindada por las MdE. Para ilustrar esta afirmación, es posible tomar el ejemplo propuesto por Cafferata Nores (1998) sobre la tenencia de la res furtiva. En efecto, el autor argentino señala:

«La naturaleza probatoria del indicio no está in re ipsa, sino que surge como fruto lógico de su relación con determinada norma de experiencia, en virtud de un mecanismo silogístico, en el cual el hecho indiciario es tomado como premisa menor, y una enunciación basada en la experiencia común funciona como premisa mayor… Así, por ejemplo, la tenencia de la res furtiva no importa, en sí misma, prueba alguna acerca de que su tenedor sea el ladrón. Pero si a aquélla se la enfrenta con una regla que enuncie: «Quien roba una cosa, ordinariamente, la conserva en su poder», la conclusión que de la relación de ambas se obtenga puede presentar valor conviccional. El respectivo silogismo quedaría configurado así: Quien roba una cosa, ordinariamente, la conserva en su poder. El imputado tenía en su poder la cosa robada. Luego, el imputado probablemente la robó.» (Cafferata Nores, 1998, p. 193).

En dicho contexto, la premisa mayor —«Quien roba una cosa ordinariamente la conserva en su poder»— opera como puente lógico que faculta el paso del hecho probado a la conclusión. De esta manera, la MdE constituye una razón en favor de la conclusión del argumento, y enlaza aquello que se conoce —«El imputado tenía en su poder la cosa robada»— con lo que pretende conocerse.

e) Las MdE tienen una formulación condicional «si p entonces q» (p→q). Esta estipulación es parcialmente diversa a la forma canónica cómo se pergeñó el concepto en la literatura procesal moderna. Más allá de que para Stein, las MdE son definiciones o juicios hipotéticos, estipularé que las primeras pueden ser traducidas a la forma lógica de las segundas sin mayores complicaciones, ni pérdida de significado alguno. Por ejemplo, la MdE enunciada como definición: «“angelito” es un término del lunfardo argentino que significa herramienta para abrir cerraduras desde afuera» puede reformularse condicionalmente «si se usa el término del lunfardo argentino “angelito”, entonces se significa herramienta para abrir cerraduras desde afuera».

f) El modelo propuesto por Stephen Toulmin 4 proporciona un esquema adecuado para representar IE, y con ello, el uso de MdE. Por ello, tomaré a dicho modelo, con el alcance dado por González Lagier (2005, p. 55 y ss.), como base para las diferentes líneas de argumentación que desarrollaré. En efecto, para González Lagier, el sistema de Toulmin constituye una de las formas posibles de representar la IE. Así, toda argumentación —inferencia epistémica, por el caso— parte de una pretensión que es aquello que se quiere fundamentar. En el caso de que la pretensión sea puesta en duda, entonces debe ser fundamentada por medio de razones que apoyen la corrección de la pretensión. Si fuera necesario explicar por qué esas razones apoyan la pretensión, entonces esa explicación debe hacerse por medio de un enunciado que vincule o conecte las razones con la pretensión, al que se lo denomina garantía o warrant. Además, el modelo se complementa con el respaldo que justifica la regularidad del enunciado que hace las veces de garantía o warrant.

Dicho esquema general puede ser aplicado a las IE, de manera que los hechos probatorios constituyen las razones de la IE; el hecho o los hechos a probar, la pretensión; la garantía serán las MdE empleadas, y la información que justifica las MdE, a su vez, constituirá el respaldo. Retomando el caso propuesto por Cafferata Nores, podría reconstruirse una IE:

Pretensión: X es autor del robo.

Razones: X ha sido aprehendido en posesión de la res furtiva.

Garantía: MdE que enuncia «Si alguien roba una cosa, ordinariamente, la conserva en su poder».

Respaldo: la experiencia judicial.

A partir de esta reconstrucción, es posible delimitar una expresión importante de cómo se estructuran los argumentos probatorios en contextos judiciales 5.

g) La idea de «derrotabilidad» [defeseability] ocupa un papel importante en los razonamientos que involucran MdE (p>q). Simplificando términos, la «derrotabilidad» es una característica que se predica de determinados enunciados condicionales (como las MdE). A diferencia de lo que sucede con el condicional estricto (p⇒q), en el que el antecedente p es condición suficiente del consecuente q, en los condicionales derrotables, el antecedente está sujeto a excepciones que puede conllevar que el consecuente no sea verdadero a pesar de la verdad del antecedente. Esto obedece a que, en este tipo particular de condicionales, el antecedente es una condición contribuyente, esto es, una condición necesaria de una condición suficiente. Los condicionales derrotables, ligados a los desarrollos de las lógicas no monotónicas, se caracterizan por: a) no satisfacer la ley de refuerzo del antecedente, ya que un condicional derrotable que podría considerarse verdadero, puede dejar de serlo cuando entra en conjunción con otros elementos (p.e. en el clásico ejemplo de Alchourrón (1993, p. 67) «si p es un ave, p vuela; si p es un ave y p es un pingüino, p vuela», lo cual es contraintuitivo); b) no cumplir con la regla del modus ponens, puesto que la verdad del antecedente no garantiza necesariamente la verdad del consecuente («si p es una ave, p vuela; p es un pingüino (que implica ser un ave); no será verdadero que p vuela»).

h) Las pautas que se explicitarán están focalizadas, salvo aclaración, para un momento específico de la actividad probatoria: la valoración de los elementos de juicio.

i) Se asume el sistema de libre valoración de la prueba. Precisamente, en este sistema las MdE ocupan un rol fundamental, ya que las IE son la regla; y las inferencias normativas, la excepción.

j) Se prescinde del análisis de MdE técnicas o científicas. Tanto la posibilidad teórica de aplicar el concepto de MdE a conocimientos técnicos o científicos lo suficientemente divulgados en una sociedad, como las particularidades de estos tipos de saberes y su impacto en la argumentación, excede los propósitos que me he trazado.

3. Vías para discutir la aplicación de MdE

Tomando en cuenta el esquema de Toulmin para dar cuenta de la estructura de una IE, es posible idear algunas formas argumentales para refutar las MdE utilizadas en este tipo de inferencias. En lo que sigue, intentaré brindar un elenco de estrategias argumentativas que tengan a las MdE como principal objetivo en la discusión. Sin embargo, vale aclarar, las formas que aquí se dirán no pretenden ser ni exhaustivas, ni tampoco excluyentes, es decir, que no se descarta la posibilidad de deducir razonamientos contra MdE diversos a los que se consignarán, ni tampoco que el uso de una vía implique, necesariamente, el descarte de otra.

En base al esquema de Toulmin y su aplicación al razonamiento probatorio, sostendré que existen, por lo menos, las siguientes formas de objetar la aplicación de MdE.

3.1. Cuestionamiento al respaldo en el cual se basa la MdE

Los embates al respaldo se encontrarán direccionados a demostrar que determinada MdE no tiene base en el conocimiento común o en la experiencia corriente. De esta manera, se sostendrá que el stock de conocimiento existente en un conglomerado social no puede funcionar como respaldo de la MdE, haciendo de ésta última un enunciado dogmático, sin fundamento que la justifique 6.

En el caso de la res furtiva propuesta por Cafferata Nores (1998), esta situación se daría si el objetante focalizara su ataque contra el enunciado «la experiencia general o judicial demuestra…» argumentando que no pertenece al patrimonio del conocimiento común de la sociedad o comunidad jurídica en la que se encuentra el juzgador. Lo importante por esta vía es que el esfuerzo argumentativo se dirige a bridar razones de que el respaldo p de la MdE no integra el conocimiento general de una sociedad. Ahora bien, frente al eventual interrogante acerca de si en las IE puede haber algún tipo de respaldo que no esté vinculado a la experiencia, entiendo que la respuesta es negativa. Esto obedece a que, si se adopta la definición de MdE propuesta por Stein, donde aquellas son juicios derivados de la experiencia, entonces, por una razón conceptual no podría haber otro respaldo que no sea de este tipo, tanto sea en relación a la experiencia propia o de terceras personas.

3.2. Cuestionamiento a la aplicación de la MdE al caso particular

Si las MdE funcionan como reglas de cobertura que permiten el paso de una afirmación a otra, entonces, si se demuestra que el caso no constituye un supuesto individual previsto en el enunciado de la MdE, se habrá dado una buena razón para refutarla en relación con ese caso singular. Para ello, es importante destacar que las MdE, a través de su formulación semántica, conectan dos clases de conjuntos: a) la clase de los sujetos; b) y la clase de los predicados, ambas expresadas a través del lenguaje ordinario. De esta manera, la vinculación de un elemento p a una determinada MdE se efectiviza por dos pasos sucesivos: 1) la determinación si p pertenece a la clase de los sujetos previstos en la MdE, y si así fuere; 2) la afirmación de que la pertenencia de p a la clase de los sujetos es una razón para sostener que p es parte de la clase del predicado enunciado por la MdE. Así, la MdE1 «Si una persona es mayor a otra, entonces tiende a imponerse en la pareja donde hay diferencia etaria» pone en una relación convergente a la clase del sujeto de la oración («la persona de mayor edad») con la clase del predicado («la pareja…»), de manera tal que si p es un caso singular de la clase sujeto de la oración (persona de mayor edad) entonces, también, hay motivo para sostener que p es parte integrante de la clase de los predicados previstos en la MdE (parejas en las cuales hay diferencias significativas de edad). Para la lógica formal, el enunciado de la MdE sería representado como un condicional generalizado: para todo individuo x, si x es mayor a otra persona, entonces x tiende a imponerse en la pareja donde hay diferencia etaria (∀x (Px→Qx)). Esta idea también puede representarse a partir de la relación de subconjunto. En efecto, dado los conjuntos A y B, A es subconjunto propio de B, si todo miembro de A (x∊A) es también miembro de B (x∊B) y A no es igual a B (A⊆B˄A≠B), de manera que ∀x(x∊A→x∊B) ˄ ∃y(y∈B˄y∉A). Así:

Propiedad p: persona mayor a otra en edad.

Propiedad q: imposición en la pareja.

A= {x∈A↔Px}

B= {x∈B↔Qx}

∀x {x∈A↔Px} ˄ {x∊B↔Qx}

Esta conceptualización permite apreciar que la clase de los individuos comprendida en el antecedente de la MdE forma parte del conjunto de la clase de individuos determinada por su predicado.

En ese sentido, se podría estructurar una refutación admitiendo la afirmación contenida en la MdE1 de que «Si una persona es mayor a otra, entonces tiende a imponerse en la pareja donde hay diferencia etaria» y su respaldo en el conocimiento común, pero reclamando que, en el caso sometido a discusión judicial, no debe aplicarse porque «en la relación entre x e y, siendo x la persona de mayor edad e y la de menor edad, x es una persona de tercera edad que depende de y» o «y es una persona de carácter vehemente y x es una persona tímida y de personalidad débil». La aceptación de estas hipótesis tornaría inaplicable la MdE1 utilizada. De esta manera, lo que se pretende por esta estrategia es dar una razón para demostrar que el supuesto individual no queda comprendido dentro de la clase de los sujetos abarcados por la MdE. Es claro que la descripción del caso singular depende —salvo la categoría de hecho notorio— de las evidencias que se cuenten para respaldar su veracidad. En este sentido, la nueva descripción —p.e. el carácter vehemente de y— debe ir acompañada de prueba que permita tener a dicho estado de cosas por probado. Caso contrario, se corre el riesgo de que la descripción del supuesto individual resulte dogmática, y descalifique la refutación.

3.3. Cuestionamiento a la relación entre el respaldo y la MdE

En la estrategia que aquí se desarrolla 7, a diferencia de III.1), se acepta a la MdE como parte integrante del conocimiento común vigente en la sociedad, pero se argumentará que su relación con el respaldo no es fiable, ni creíble, porque carece de rigor epistémico al basarse en creencias no justificadas (como las creencias populares). Si, en definitiva, el basamento de una resolución jurisdiccional es una creencia popular, podría incurrir en arbitrariedad, y como tal hacerla censurable.

Esto se podría apreciar, ilustrativamente, si se utilizara para fundamentar una resolución jurisdiccional en contra de un imputado x, una MdE2 que enunciara «Si una persona goza de mal concepto por sus acciones, entonces, tenderá a persistir en su incorrecto proceder». En este caso, la defensa de x podría conceder la verdad de que la MdE pertenece al conocimiento común o saber vulgar, esto es, aceptar la existencia —quizás, como un estereotipo 8— de la MdE en cuestión. Ello implicaría aceptar dos afirmaciones: i) la verdad de la proposición que sostiene la existencia de la MdE, tal como se la enuncia (es verdad que en la comunidad p hay una MdE que enuncia «si una persona goza de mal concepto por sus acciones, entonces, tenderá a persistir en su incorrecto proceder), y: ii) la verdad de que esa MdE tiene respaldo en el conocimiento o experiencia común de la sociedad (es verdad que MdE2 tiene respaldo en la comunidad p). Ahora bien, aun concediendo sendas afirmaciones —i) y ii)— nada impediría dirigir un embate hacia el uso de la MdE, en tanto y en cuanto, sea epistémicamente infundada, como es la creencia popular sintetizada en el dicho «hazte la fama y échate a dormir» u en otras expresiones de tradición semejante en la cultura popular. En otras palabras, se admite que MdE2 tiene respaldo en una comunidad p, pero ese respaldo, en tanto que producto de la tradición popular o reglas folklóricas de la comunidad p, resulta ineficaz como soporte para MdE2, por lo menos en contextos institucionalizados como los procesos judiciales. Algo similar podría ocurrir con una MdE respecto de la sobre calificación del testimonio de un menor, habida cuenta la relación con el respaldo en la creencia popular de que «los chicos y los borrachos siempre dicen la verdad».

Esta vía de ataque puede confundirse con la nominada en primer lugar (III.1)) pero, metodológicamente, es conveniente subrayar la diferencia entre una y otra. Y es que, mientras en el primer supuesto la actividad argumentativa está destinada a la demostración que la MdE no forma parte del conocimiento común de una sociedad (es falso el enunciado «MdEx se respalda en la experiencia o conocimiento común»), en el presente tipo de embate, la faena se dirigirá a la demostración de que la MdE carece de fundamentación epistémica razonable, aunque forme parte del acervo de conocimiento común. Para ello, es importante tener en cuenta que, dentro de la experiencia o conocimiento común, no solo tienen lugar creencias infundadas, sino que, además, hay lugar para otros fenómenos que difieren de aquellas y que tienen mejor sustento epistémico. En efecto, resulta plausible sostener que ciertos enunciados provenientes de leyes científicas o generalizaciones epistémicamente aceptadas (el anochecer facilita la comisión de delitos porque impide el reconocimiento de los autores) formen parte del conocimiento común con bases lo suficientemente sólidas para que sean utilizadas aprobando el contralor que sobre aquellas se hagan, mientras que otros enunciados —como MdE2— tengan bases débiles.

Independientemente de esta estrategia, también es posible utilizar otros métodos para poner en tela de juicio la base epistémica de una MdE. Esto es importante porque, aun concediendo la posibilidad conceptual en relación con la existencia de MdE que sean conclusiones de razonamientos inductivos sobre la totalidad de casos o individuos, la mayor cantidad de MdE que se utilizan en contextos judiciales carecen de dicha exhaustividad. Por el caso, una MdE3 «Si un perro no ladró al momento del robo, entonces es posible que el perro haya conocido al ladrón» 9 es un enunciado que puede gozar de mayor o menor consenso, pero que difícilmente se base en un estudio sistemático de todos —o al menos de una muestra representativa— de los casos de robo en los que había un perro presente. La aceptación acrítica de tales máximas como si fueran reglas empíricas válidas pasa por alto una cuestión crucial: si las MdE operan como inferencias inductivas, su fuerza probatoria dependerá de la robustez de los datos que las sustentan.

Sin embargo, la base inductiva adquiere ribetes complejos en las MdE, ya que varios aportes de la lógica inductiva resultan problemáticos para su utilización en el ámbito jurídico. Esto responde a razones prácticas y conceptuales. Sobre las primeras, se advierte propuestas teóricas no pasibles de ejecutarse en el derecho. Tal el caso de Govier (2014, p. 265), cuya guía para evaluar generalizaciones inductivas incluye análisis de población y muestra, que difícilmente pueden reproducirse en un proceso judicial. Y en lo que a las segundas respecta, si —como hace Ferrer Beltrán (2007, p. 47)— se asume que al valorar la evidencia solo se evalúa el apoyo empírico a una hipótesis, entonces, en principio, no sería posible practicar nuevas pruebas, como acreditar el soporte inductivo de una MdE.

Para evitar incursionar en callejones sin salida, una forma de contra argumentar a partir de la base inductiva, sería desafiar a la MdE con otra MdE opuesta que goce de un mayor consenso. La aceptación general de una MdE, que no implica una aceptación de la totalidad de los miembros que conforman un conglomerado social determinado, dota de una fortaleza adicional a este tipo de enunciado permitiendo disputar eficazmente la competencia por el título de MdE aplicable. El fenómeno relativo al uso de un argumento con consenso cognitivo, es similar a lo que se conoce como endoxa en la teoría de la argumentación. En esta disciplina se reserva este término para connotar el mayor rendimiento de un argumento por su aceptación, lo que lleva a que, aquel que quiera desvirtuarlo, debe realizar un esfuerzo adicional por arremeter contra una razón consolidada.

Sin embargo, apelar al concepto de endoxa puede resultar de escasa utilidad. La ausencia de criterios para determinar cuándo una MdE pasa a estar endoxada no contribuye a que su universo de aplicación sea claro o determinado y, por ende, seguro. El problema, entonces, parece persistir. Esto limita la función «ser una proposición endoxada en relación…» a casos claros y evidentes. Empero, parece razonable argüir que, en contextos argumentativos, si algo es evidente, entonces la disputa es aparente o, en su defecto, de fácil solución. Además, gran parte de las contiendas entre MdE con sentido diverso se establecen entre enunciados ya endoxados, por lo que la pugna no puede definirse a partir de dicha función. Así, por ejemplo, supongamos que se produce un choque de automóviles protagonizado por x e y. Un punto importante en la discusión es determinar si x o y infringieron alguna norma de tránsito. El testigo z, quien se encontraba presente en el lugar, presenció el hecho, y además es amigo íntimo de x. Llegado el momento de analizar el testimonio de z, sería corriente que se puedan aplicar MdE4 «Si alguien ve, sin ningún tipo de impedimento epistémico, un evento, entonces su testimonio es especialmente relevante» y, al mismo tiempo, MdE5: «Si alguien es íntimo amigo de una parte, entonces su testimonio no detenta rendimiento probatorio, porque tiene interés en el resultado del proceso», donde ambas MdE gozan de consenso —se encuentran endoxadas— entre los operadores jurídicos, al punto que es posible que el actor haga uso de una, y el demandado ponga el acento en la otra.

Por ende, debe indagarse otro camino que evite los escollos que presenta el sendero de la endoxa. Esto no significa denegarle a ésta última todo papel en la argumentación entre MdE. Por el contrario, sin perjuicio de su uso, lo que sostengo es la necesidad de disponer de alguna estrategia adicional con cimientos un poco más seguros.

Para esto, tomaré en cuenta que las MdE, desde el punto de vista lógico, expresan proposiciones, entendiéndolas como entidades abstractas portadoras de verdad y significado, con las que cualquier sujeto se relaciona por medio de actitudes proposicionales. Así, cuando S cree que si una persona roba entonces conserva la cosa robada en su poder, S se encuentra involucrado con MdE6, a partir de su creencia en la proposición que la expresa. Esto permite trasladar el problema de MdE opuestas al terreno de las creencias racionales.

Ahora bien, las actitudes proposicionales de S, consistente en creer en una MdE u otra expresión significativa de ajuste lenguaje-mundo, pueden tener distinta fuerza o grado. Por el caso, S puede estar seguro de una MdE7 («Si alguien está en el momento t en el lugar l, no puede estar en l’ mientras dure t»), o dudar acerca de otra MdE, lo que no significa que crea ¬MdE. En el mismo sentido, la actitud proposicional de creer, así como su grado o intensidad, dependen del contexto. Por ejemplo, un británico puede creer en la MdE8 «Si atestigua un policía, entonces su testimonio es especialmente relevante por su condición de funcionario público», y un argentino creer que MdE8 se trata de una broma siniestra.

Que las creencias tengan grados, no significa que haya valores objetivos para cuantificar y comparar la fuerza de cada una. Para supuestos como estos, la teoría de la probabilidad subjetiva puede ayudar para no caer en el escepticismo. Por probabilidad subjetiva entenderé, de acuerdo con Kyburg (1983, p. 80), la aplicación del cálculo de probabilidades que conduce a la asignación de un número a una proposición p, sin reflejar ningún conocimiento o frecuencia hipotética, tal como sucede con la probabilidad objetiva. Precisamente, si se afirma que p integra el conjunto de creencias de S, entonces la probabilidad subjetiva admite que el grado de creencia de S en p pueda ser representado por un número entre 0 y 1.

Basándose en esta idea, y en el principio de que, a mayor grado de creencia en p, un agente racional tenderá a estar más inclinado a realizar acciones que generen resultados útiles si p acontece, Papineau (2012, pp. 96-97) ha sugerido la posibilidad de relacionar grados de creencia con decisiones racionales a través de la asignación —en un sentido ideal— de valores numéricos. Este procedimiento, según Papineau, permite determinar riesgos y beneficios a diversos cursos de acción, de manera similar al juego de apuestas. Y es que, de acuerdo a Papineau (2012, p. 96), gran parte de las decisiones de un agente pueden reconstruirse como apuestas, a través de las cuales se corren riesgos y se obtienen resultados beneficiosos. Pensemos en los restaurantes. Cuando un comensal ingiere un menú, lo hace presumiblemente porque su grado de creencia de que se satisfará es mucho mayor que su grado de creencia de que será envenenado por un cocinero malicioso. La idea que subyace a la propuesta, y otras semejantes en la literatura especializada, es que la toma de decisiones en contextos de incertidumbre implica asumir riesgos. Y la probabilidad de esos riesgos y los beneficios —utilidad— determinan las acciones posibles. Por lo tanto, para los costos y beneficios de acciones, la utilidad de los resultados puede ser establecida numéricamente en sentido positivo o negativo, así como la utilidad esperada de una acción se determina por la suma de las utilidades multiplicada por el grado de creencia del agente de que ese resultado se producirá (2012, p. 97). Esto permite realizar una operación aritmética —entre utilidades positivas y negativas de grados de creencia— que arrojará la utilidad esperada de una acción.

Este breve esquema puede ser adaptado a la decisión sobre que MdE aplicar, dándosele preferencia a la que otorgue la mayor utilidad esperada. Por ejemplo, si z ha presenciado un choque y, al mismo tiempo, es amigo íntimo de uno de sus protagonistas, su testimonio puede ser valorado a partir de MdE4 y MdE5. Así, el cálculo podría ser reconstruido:

Utilidad positiva (lo que se gana si MdE4 prevalece, dándole valor al testimonio de z): 10.000 unidades.

Grado de creencia en MdE4: 0.85

Utilidad negativa (lo que se pierde si MdE4, restándole valor al testimonio de z): -5000

Grado de creencia en MdE5: 0.15

Con estos datos, la utilidad esperada de la aplicación de MdE4 por sobre MdE5 será:

(10.000 x 0.85) + (-5000 x 0.15) = 8.500 – 750 = 7.750 de utilidad esperada de MdE4 preferida sobre MdE5.

Dicho valor es/debe ser más alto que la alternativa MdE5 preferida a MdE4. De confirmarse, racionalmente debe aplicarse MdE4.

La utilidad del modelo no radica en reemplazar el conocimiento compartido o el consenso sociocultural —aquello que la tradición aristotélica denomina endoxa—, sino en ofrecer una herramienta analítica que permite reconstruir racionalmente la elección entre máximas de experiencia cuando dicho consenso es insuficiente o ambiguo. El modelo que aquí se propone no busca determinar cuál es la verdadera máxima, sino explicar cómo un agente racional puede justificar su preferencia por una máxima frente a otra, en contextos donde ambas poseen algún grado de plausibilidad.

A diferencia del criterio de consenso, que tiende a ser retrospectivo, implícito y muchas veces inverificable, el uso de una estructura basada en grados de creencia y utilidad epistémica permite explicitar los factores que orientan la toma de posición. Este «plus de racionalidad» propone hacer visibles las razones que justifican una elección, reconstruyéndolas con base en la coherencia, el menor riesgo de error, la mayor cobertura explicativa y la compatibilidad con otras pruebas.

Ciertamente, no es posible establecer una medida objetiva ni universal de los grados de creencia ni de las utilidades 10 asociadas a cada MdE. Por eso se propone una aproximación subjetivista y comparativa, que no exige precisión numérica sino únicamente la posibilidad de establecer una relación de preferencia ordenada (por ejemplo: «el agente considera más útil aplicar MdE4 que MdE5 en este caso»). El ejemplo con valores numéricos no pretende ofrecer una métrica real, sino ilustrar cómo opera el equilibrio de razones bajo incertidumbre.

De este modo, el modelo permite sustituir intuiciones implícitas —basadas en autoridad, experiencia acrítica o mera costumbre— por una reconstrucción epistémicamente más robusta. No se trata, entonces, de eliminar el saber común, sino de exigirle justificación cuando está en juego una decisión con consecuencias jurídicas relevantes.

En este sentido, es claro que la propuesta no es más que un experimento mental que invita a la introspección para la toma de decisiones, ya que no hay una respuesta exacta a la pregunta de cuanto S cree en MdE4 o en MdE5. Empero, el método tiene la ventaja de hacer visible tanto el cálculo en que se basa una decisión, como la asignación del valor al grado de creencia en cada MdE. Si a esto se le agrega, algo que Papineau no dice, pero conviene destacar, que la asignación de valores no puede ser fruto del capricho sino el producto de una actitud de equilibrio reflexivo, entonces la operación otorga un plus de racionalidad que conviene no menospreciar. Aun así, también me permito decir que el fenómeno probatorio —en un sentido amplio— tampoco brinda respuesta al interrogante sobre los grados de creencia en p que se le objeta al método aquí desarrollado. En todo caso, en lo que a la prueba (testimonios, documentos, pericias, etc.) concierne, si la evidencia demuestra que p tiene una probabilidad mayor a q, lo único que habilita es a que S crea —quizás en sentido normativo— en p de manera más fuerte que en q. Cuanto más fuerte deba ser esa creencia, es un problema para el que la prueba no tiene respuesta.

El método expuesto permite argumentar, aunque sea con estándar mínimo, la razonabilidad de las unidades que integran la elección, o direccionar la crítica en la desproporción entre las magnitudes elegidas, más allá del efecto de otorgarle peso cuantitativo a los grados de creencia en MdE.

A pesar de esto, la propuesta no dice nada acerca de la medición de creencias (MdE). Más bien, la representa uniéndola con la utilidad de cursos de acción. Para lograr el cometido de medición, von Wrigth (2001, pp. 169-170) ha sugerido dos posibles caminos: i) la llamada intensidad de la creencia que puede ser estimada introspectivamente o, quizás, «extropectivamente», a la que von Wrigth no le otorga un carácter muy prometedor, ii) y como una disposición para actuar, siendo el método más clásico dentro de esta variante, la proposición de apuestas y la observación de las odds 11 respectivas. Un ejemplo puede ser útil para graficarlo. Si se desafía a S con apostar €1 (x) para ganar €3 (y) —lo que hace un pozo de €4— en el caso de que p sea verdadera, se está ofreciendo un beneficio de €4 (x+y) si gana, al costo de €1. Esto implica un odds de 1:4 a favor de p, cuyo cociente de apuesta es 1/1+3 (x/x+y), es decir 0,25, lo que puede ser utilizado como representación numérica del grado de creencia en p (Hacking, 2001, pp. 151 y 160).

Según la teoría estándar, en lo que atañe a los grados de creencias, las leyes matemáticas de la probabilidad deberían guiar a un sujeto racional en sus elecciones, para evitar casos del tipo Dutch Book. Este tipo de argumento, comúnmente usado en probabilidad, sostiene que los grados de creencia racional de una agente, como sería un argumentante en una contienda judicial, deben satisfacer las leyes de probabilidad. Un desarrollo extenso de este tipo de argumento implicaría una extensión desmedida a mis propósitos. No obstante, básteme un ejemplo de Dutch Book para demostrar como un agente racional debe estructurar sus grados de creencias satisfaciendo las reglas de la probabilidad. Supongamos que S, violando el teorema Pr(p) + Pr(¬p) = 1, derivado de los axiomas de Kolmogorov 12, tiene un grado de creencia 0.7 en p y 0.7 en ¬p, para una apuesta total de €1. Esta persona aceptará gustosamente pagar 70 centavos de € para ganar 1€ si sucede p, y también aceptará pagar 70 centavos para ganar 1€ si no sucede p. Pero cualquiera que realice este par de apuestas perderá inevitablemente, ya que habrá pagado 1.40€ en total y, como máximo, ganará €1, tanto si p como si ¬p. Aquí el problema radica en que los grados de creencia en p y en ¬p suman más de 1. Dado que parece claramente irracional adoptar actitudes que aseguren una pérdida, se sigue que cualquier agente racional tendrá grados de creencia que se ajusten al cálculo probabilístico. Esto significa que las leyes matemáticas de probabilidad son aplicables a la discusión de grados de creencia en MdE, e implica que su violación puede ser un argumento de peso. Además, expresándose la cuantificación, la afirmación «el grado de creencia en MdE es x», por aplicación de los cocientes de apuestas odds, no pueden ser absolutamente discrecionales, permitiendo, en caso de que lo fuera, contra argumentar en ese sentido. De esta forma se brinda herramientas a los fines de disputar aplicaciones de MdE en forma específica y de acuerdo con su compromiso epistémico.

3.4. Cuestionamiento directo a la MdE

Lo que aquí se objetará es la razonabilidad de la MdE utilizada. Sin embargo, hay diversas formas de demostrar que esta no resulta plausible como argumento. Aquí, sostendré la posibilidad de controvertir directamente las MdE bajo los siguientes supuestos:

3.4.1. MdE epistémicamente falsas

La distinción entre MdE falsas y verdaderas es relevante ya que, en las últimas, la pertenencia a la clase de los sujetos que enuncia la MdE hace empíricamente más factible la posibilidad de pertenencia a la clase prevista en los predicados, constituyéndose como un argumento a favor de una hipótesis de hecho. Esto último, no se verifica en las MdE falsas.

Supongamos que se sustancia un proceso penal por la muerte violenta de una mujer, ocurrida en el año 2019 en su domicilio ubicado en la ciudad de Córdoba, República Argentina. La investigación se centra en dos personas sospechosas: x, residente en la capital provincial, y z, residente en el interior. Ante la falta de evidencia directa concluyente, la decisión jurisdiccional incorpora como fundamento una máxima de experiencia del siguiente tenor: «Si hay una muerte violenta de una mujer en la ciudad de Córdoba, entonces es más probable que el autor sea un residente capitalino, ya que las estadísticas indican que, en términos absolutos, se cometen más femicidios en la capital que en el interior provincial».

Esta línea argumentativa, sin embargo, plantea una dificultad sustancial: el hecho de que en una determinada región se cometan más femicidios no autoriza, por sí solo, a inferir que una persona concreta tiene mayor probabilidad de haber cometido el hecho únicamente por residir allí. Utilizar estadísticas generales para discriminar entre dos hipótesis de autoría — x o z— sin evidencia individualizada corre el riesgo de incurrir en una falacia inductiva. Pero, independientemente de esa objeción, y aun superándola, esa MdE sería inaceptable a tenor de la realidad acontecida en esa provincia, ya que las estadísticas oficiales demuestran que, durante el 2018, el 78 por 100 de los casos de femicidios se cometieron en el interior provincial 13. El contenido de la MdE es falseado y, por ende, ésta es tachada como argumentación eficaz. El hecho de que una MdE no se corresponda con la realidad, determina la ausencia de su rendimiento argumentativo. En el caso ejemplificado, el predicado de mayor cantidad de femicidios solo es denotable de los hechos sucedidos en el interior provincial.

Es claro que no siempre se puede contar con estadísticas o criterios cuantitativos seguros para descartar una MdE, por lo que pretender que sólo puedan utilizarse MdE que hayan pasado un tamiz estadístico, sería exigir demasiado, y terminaría vaciando de contenido al concepto. Sin embargo, encuentro relevante distinguir otras posibles formas que pueden servir para identificar MdE epistémicamente falsas.

Para ello, aunque no sea el único criterio posible, es interesante rescatar el concepto de imposibilidad. Siguiendo a González Lagier (1995, p. 73), quien, a su vez, se basa en von Wrigth, asumiré que el concepto modal de posibilidad puede predicarse, cuando menos, en dos sentidos diversos: por un lado, el concepto de imposibilidad lógica o conceptual: y, por otro lado, la noción de imposibilidad natural o empírica. Así, una MdE puede ser falsa por referir una imposibilidad lógica o una imposibilidad empírica. Una MdE será lógicamente imposible cuando consista en un enunciado que, conceptualmente, no puede ser aceptado, ni asumido como verdadero, independientemente de cualquier circunstancia de tiempo, espacio y modo, tal como sostener «Si se hace p, entonces se puede hacer no p al mismo tiempo». Otro posible caso dentro de este género sería una MdE9 que sostuviera «Si alguien no está presente en un lugar, entonces puede realizar una acción en dicho lugar».

A su vez, una MdE será empíricamente imposible cuando escapa, por lo menos en un tiempo y espacio determinado, a las capacidades y habilidades del ser humano o del acontecer natural. Es cierto que podría objetárseme que, así como la estadística es una vara elevada para testear MdE, el criterio de imposibilidad es un piso relativamente bajo para que sea sorteado por una MdE. Esta crítica se basaría en que, en la práctica forense, no habría casos que violen el estándar de imposibilidad lógica o empírica. La observación sería válida, pero me permitiría traer a colación que varios de los ejemplos con que la doctrina procesal de mayor fuste ha trabajado parecen caer dentro de algunas de las variantes de esta categoría. Así, y solamente a título ilustrativo, De la Rúa (1994, p. 163) en su obra sobre la casación penal, al abordar el tema del contralor de las MdE en la instancia casatoria utiliza el ejemplo —tomado de Gavier, otro jurista— de «atravesar una pared de cemento con un cuchillo» que implica, precisamente, un tipo de MdE empíricamente imposible. Estas imposibilidades pueden ser vistas a partir de conjuntos vacíos (MdE = {xǀ imp.}→⊘) o de probabilidad cero Pr(MdEimp) = 0, ya que no hay individuo que satisfaga la propiedad que determina el criterio de pertenencia.

3.4.2. MdE de formulación discutible

Para analizar este tipo de MdE podemos volver al caso de la posesión de la res furtiva propuesto por Cafferata Nores. Recordemos, en aquella situación, el argumento —mecanismo silogístico en palabras de su autor— utilizaba una MdE6 que señalaba «Si alguien roba una cosa, ordinariamente, la conserva en su poder». Sin perjuicio del carácter veritativo del enunciado, es posible sostener que hay formulaciones de MdE más discutibles y complejas que otras. Y, la anteriormente señalada, puede ser una de ellas.

En efecto, la MdE6 propuesta por Cafferata Nores, en tanto que asocia a todos los hechos de robo con la conservación de la res furtiva, es más objetable como argumento que la MdE10 «Si alguien roba una cosa, ordinariamente, la conserva en su poder durante los primeros momentos posteriores a la consumación delictiva». Esto se debe a que la clase de los robos con posesión de la res furtiva es un conjunto más amplio y heterogéneo que la clase de los robos con posesión de la res furtiva en los primeros momentos posteriores al acto ilícito. Y es que la posibilidad de que x sea miembro de la clase los autores de «robos con conservación de la res furtiva en su poder» es conceptualmente más alta que la de ser miembro de la clase de autores de «robos con la conservación de la res furtiva durante los primeros momentos posteriores a la consumación». Justamente la adición de propiedades (pn) al conjunto previsto en los enunciados de una MdE, prima facie, produce los siguientes efectos: i) los nuevos conjuntos resultantes de la adición de propiedades (MdE+pn), tendrán una extensión menor que el conjunto originario (MdE); ii) si la extensión es menor, entonces el número de elementos pertenecientes al conjunto resultante (MdE+pn) es menor que el número de elementos pertenecientes al conjunto primigenio (MdE), y; iii) si, por la adición de propiedades (pn), el criterio de pertenencia al nuevo conjunto (MdE+pn) es más definido y exigente, entonces se fortalece la relación de pertenencia de los elementos que satisfacen dicho criterio al conjunto resultante (MdE+pn). De allí que, argumentativamente, la pertenencia de un supuesto individual al nuevo conjunto (MdE+pn) es una razón robusta para las consecuencias que implique el formar parte del conjunto reformulado. Esto último es importante porque, a los fines que aquí se tratan, para obtener éxito en la instancia argumentativa la adición de propiedades relevantes (pn) tiene que lograr, a través del efecto ii), expulsar al caso individual del conjunto. Caso contrario, se podría lograr una consecuencia contraria, dotando de mayor peso y rendimiento al argumento originario que se quiere desvirtuar (MdE).

Esto puede graficarse en el caso de la res furtiva de la siguiente manera: supongamos que se comete un hecho de robo de un automotor. Concedamos, por hipótesis, que la aprehensión de x, en posesión de la res furtiva, fue un mes después del hecho de robo y que, al momento en que x quedó privado de libertad, éste se encontraba circulando con el automóvil. A su vez, x no pudo ser categóricamente identificado por la víctima. Sin embargo, en la sentencia se aplicó la MdE6 —ideada ejemplificativamente por Cafferata Nores— como argumento para atribuir el robo a x. El defensor, decide criticar MdE6 agregando propiedades definitorias como aquí he insinuado. En este sentido, podría optar, por lo menos, entre las siguientes propiedades: 1) p1: una propiedad temporal consistente en «primeros momentos posteriores al hecho de la consumación delictiva», de manera que la MdE6 quedaría reformulada MdE10 «Si alguien roba una cosa, ordinariamente, la conserva en su poder durante los primeros momentos posteriores a la consumación delictiva» (MdE+p1), y; 2) p2: una propiedad de modo relativa a «para uso personal» que reformularía la MdE6 originaria por MdE11 «Si alguien roba una cosa, ordinariamente, la conserva en su poder para uso personal» (MdE+p2). Es evidente que MdE+p1 (MdE10) y MdE+p2 (MdE11) producen efectos bien diversos: mientras la primera deja afuera a x de su universo de discurso (no puede decirse que un mes sea «primeros momentos posteriores»), la segunda integra a x (x se encontraba usando el automóvil, por ende, es un caso de «uso personal»).

Sobre este punto, es necesario una distinción. Como se sabe, nuestro lenguaje, está conformado por nombres propios y palabras de clase. Las MdE, en tanto que juicios que expresan una regularidad general, están expresados por medio de palabras de clase. Entonces, como podrá deducirse, la referida estrategia se perfila haciendo uso de dos características de este tipo de palabras: denotación y connotación. La denotación, también llamada extensión, está constituida por la cantidad de objetos a la que la palabra de clase refiere; mientras que la connotación, o intención, consiste en el conjunto de propiedades relevantes que un objeto debe tener para ser nombrado por la palabra. Así, mientras la palabra «estafador» se connota de las propiedades «toda persona imputable que mediante ardid o engaño induce a otra en error, logrando un desprendimiento patrimonial voluntario y perjudicial», la denotación estará constituido por el conjunto de todos los sujetos que satisfacen aquellas propiedades definitorias.

Cuando se añaden propiedades, es decir, cuando se adicionan atributos a la intención, se entiende que esta crece (MdE, MdE+pa, MdE+pa˄pb, MdE+pa˄pb˄…pn). A partir de este fenómeno podría pensarse que a medida que aquella crece, la extensión sufre el proceso inverso, es decir, decrece. Esta idea es sugerente pero invita a confusiones. Imaginemos, por un momento, la clase de los «latinoamericanos». Ese conjunto podría ser definido a partir de las propiedades de nacionalidades latinoamericanas. Así, por ejemplo, la propiedad de ser argentino, chileno, paraguayo, colombiano, etc., son atributos del conjunto de los latinoamericanos; a su vez, la denotación estaría dada por todas las personas que satisfacen alguna de esas propiedades. Sin embargo, se podría optar por incrementar las propiedades definitorias del conjunto incrementando su intención, mediante otra estrategia, como podría ser utilizar ciudades latinoamericanas. De manera tal que, bajo esta nueva reformulación, el conjunto se define a partir de haber nacido en Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Sucre, Distrito Federal, etc. Nótese que, en este caso, el conjunto ha incrementado sus propiedades definitorias, aunque no ha sufrido variaciones en los objetos que lo componen. Esto es importante en relación con la estrategia que aquí se desarrolla, puesto que la sola adición de propiedades p a la MdE que quiere modificarse no implica, necesariamente, que la extensión de los objetos designados por la nueva descripción (MdE+p) sea menor, logrando el objetivo de expulsión de un individuo comprendido en la MdE original.

Por otro lado, siendo que el objetivo es restringir el universo de discurso de la MdE, expulsando el caso, no cualquier contracción resulta eficaz a esta estrategia argumentativa. En efecto, en el ejemplo de la res furtiva, la reformulación MdE+p2 restringe el universo de discurso de MdE6 (todo individuo que no satisfaga p2, queda fuera del conjunto redefinido MdE+p2, aunque formaría parte del conjunto original MdE6), pero frustra el objetivo de extirpar el caso de x. Eso significa que la contracción a partir de la reformulación de propiedades definitorias de una MdE es solo condición necesaria del éxito de esta estrategia argumentativa. Además, se requiere que la adición de propiedades logre dejar fuera al supuesto de hecho que se analiza en el caso concreto. Esta última circunstancia pone el acento en la importancia semántica de la propiedad que se va a anexar a la MdE, ya que las porciones del conjunto denotado por MdE no son indiferentes al significado de la propiedad que se integra para su reformulación.

Este método es diverso al señalado en III.2), porque allí las propiedades eran agregadas al caso particular, mientras que aquí la adición de propiedades se realiza a las clases de objetos enunciados por la MdE. Además, esta variante en relación a III.2), tiene una clara diferencia con efecto práctico: III.2), para su éxito, depende de elementos probatorios que habiliten a nueva descripción del caso individual; mientras que, en el presente, las propiedades relevantes que se disputen la aceptación no necesitan de correlato probatorio alguno en los elementos de prueba propios de la causa (en el caso de la res furtiva, la propiedad «primeros momentos posteriores al robo» no conforma objeto de prueba).

3.4.3. MdE moralmente discutibles

Antes del desarrollo propio de este subtipo de MdE 14, es oportuno recordar la diferencia, pacíficamente aceptada en la ética contemporánea, entre moralidad comunitaria o positiva y moralidad crítica. Mientras que la primera alude a los juicios morales de determinado grupo humano, la segunda refiere a los juicios morales en tanto que se encuentren justificados desde una teoría o concepción moral determinada (p.e. utilitarismo, deontologismo, ética de la virtud, etc.).

Con esta aclaración preliminar, en lo que a las MdE moralmente discutibles respecta, vale distinguir dos tipos de embates: uno general y otro específico. Si bien, para el razonamiento probatorio, resultan más atractivas, por su uso, las del segundo grupo, no debe dejarse de lado la objeción con pretensión de universalidad a todas las MdE. Por dicho motivo, comenzaré con ésta última, es decir, con la objeción general de la inmoralidad intrínseca de las MdE para, luego, detenerme en aquellas que sean, si cabe la expresión, particularmente inmorales.

Para este propósito, el supuesto de femicidio y la situación de x y z que hemos visto, puede ser un buen disparador. Si tomamos la MdE12 «Si hay una muerte violenta de una mujer en el interior, entonces es más factible que haya sido un femicidio porque la generalidad demuestra que hay más hechos delictivos de este tipo en el interior de la provincia que en la ciudad de Córdoba» debemos aceptar, por las cifras oficiales, que es verdadera. Sin embargo, aun cuando MdE12 fuera verdadera y aplicable al supuesto de z 15, su uso sería igualmente problemático desde el punto de vista normativo. Las máximas de experiencia se construyen sobre clases generales de sucesos, pero cuando se las aplica a un caso individual surge una pregunta inquietante: ¿es justificable que la atribución de responsabilidad a un sujeto dependa, siquiera parcialmente, de la conducta de terceros —por ejemplo, femicidas del interior provincial durante un período pasado—?

Esta última pregunta ha determinado importantes discusiones en la filosofía moral. Una posición conocida con el nombre de particularismo, responde aduciendo que un caso debe ser resuelto de acuerdo a las circunstancias particulares que lo han rodeado, y no sobre esquemas generales de pretensiones universalistas o categóricas. La objeción general, entonces, se asienta en las bases de la propuesta particularista. El particularismo tiene el mérito de despertar una intuición moral atractiva que consiste en que cada persona debe ser juzgada de acuerdo con sus méritos y defectos dejando de lado, como propiedad relevante, su pertenencia a determinado grupo o estrato.

No es aquí el lugar adecuado para extenderse en los argumentos a favor o en contra de dicha teoría moral. Empero, como el particularismo arroja una crítica especialmente poderosa contra el uso de cualquier proposición general en la atribución de responsabilidad (moral y a fortiori jurídica), señalaré una de las respuestas teóricas más eficaces que se le han formulado. Para ello, me basaré en la propuesta de Schauer (2003), a la sazón, exponente de la corrección moral del uso de categorías o estereotipos, y detractor del particularismo moral. Según Schauer, el particularismo tiene el defecto de ser una doctrina de imposible realización práctica (2003, p. 75), ya que todo intento de dejar de lado un enunciado general implica caer en otro enunciado de la misma característica. Si tomamos el caso de z y el femicidio, un defensor particularista podría argumentar que z es una persona respetuosa de la ley, que carece de antecedentes, que goza de la consideración de sus pares como ciudadano ejemplar, y que su pareja y, era una persona de carácter irascible, irrespetuosa, y con conductas violentas que despertaban sentimientos negativos por quien la conociera. También supongamos, a los efectos de que no haya objeciones formales, que el defensor particularista logró demostrar los extremos antes aludidos. De acuerdo con el particularismo, z debe ser juzgado moralmente sobre las bases de su situación particular (persona respetuosa de la ley, sin antecedentes penales, respetado en su comunidad y con una pareja (y) irascible e irrespetuosa, y con conductas violentas que despertaban sentimientos negativos por quien la conociera). Quizás, el particularista esté en lo cierto con su razonamiento, pero eso no significa que el caso sea resuelto uti singuli, y que no se apliquen enunciados generales, del tipo a los que los procesalistas denominan MdE. Por el contrario, podría refutarse al defensor particularista que su intento produce el reemplazo de una MdE por otra diferente, ya que se habrá cambiado la generalización original MdE12 por otra diversa MdE13 que tomará como propiedades relevantes respeto por la ley —ausencia de antecedentes— respeto de pares —pareja irascible e irrespetuosa— conductas violentas que despertaban sentimientos negativos por quien la conociera, y que podría enunciase «Si hay una muerte violenta de una mujer en el interior de la Provincia de Córdoba, entonces es más factible de que haya sido un femicidio porque la generalidad demuestra que hay más hechos delictivos de este tipo en el interior de la provincia que en la capital; pero es menos factible si se le atribuye a una persona respetuosa de la ley, que carece de antecedentes penales, que goce de la consideración de sus pares y que su pareja haya sido irascible e irrespetuosa, y con conductas violentas que despertaban sentimientos negativos por quien la conociera». Esto significa, según los críticos del particularismo, que los enunciados generales no pueden ser relegados de nuestro razonamiento moral. Justamente, esta relación intrínseca entre los enunciados generales y el razonamiento moral se traduce, para esta corriente crítica, en una buena razón para dejar de lado la doctrina particularista. De esta manera, la objeción general enarbolada por el particularismo, tiene un importante argumento en contra de su factibilidad, lo que deja librado el camino para tratar las MdE específicamente inmorales.

Por lo pronto, en lo que a las MdE específicamente inmorales importa, vale destacar que, a diferencia del intento particularista, se asume la posibilidad de atribuir juicios de corrección o incorrección moral a determinadas MdE, dependiendo de lo que cada una enuncie o signifique. En otros términos, habría tanto MdE morales como inmorales. En este apartado, asumo que es importante hacer una división entre: i) el punto de vista interno, y; ii) el punto de vista externo sobre las MdE específicamente inmorales.

El punto de vista interno (i)) estará dado por la situación de las partes. Si se acepta, como de hecho lo haré, que toda actuación de un sujeto procesal tiene como causa final la aceptación de sus pretensiones, entonces, para refutar un argumento basado en una MdE moralmente discutible, no necesita comprometerse con ninguna teoría moral, quedando habilitado para apelar, incluso, a la moralidad positiva de una sociedad para sostener su argumentación. Esto se debe, principalmente, a que la argumentación de las partes, por definición, es parcial, con las implicancias que ello conlleva.

En efecto, quien argumente podrá demostrar que la MdE resulta inmoral porque no pertenece a la moralidad positiva de la sociedad, y que es fruto de un prejuicio o etiqueta del juzgador. Empero, nótese que esta estrategia argumentativa, independientemente del contenido del enunciado, es similar a la descrita en III.1), con la salvedad que, lo que allí se pretendía, era la demostración que un respaldo p no formaba parte del conocimiento general; mientras que aquí lo que se intentará probar es que un enunciado q no forma parte de la moralidad vigente en una sociedad. Sin embargo, puede haber enunciados generales utilizados como MdE, y que pertenezcan a la experiencia moral vigente en un grupo social. En estos casos, la estrategia anterior no pueda ser efectiva como medio para denostar la argumentación.

Ante estos supuestos, una posible vía para refutar será valerse de una concepción ética normativa, y partiendo de sus postulados teóricos, criticar la MdE como moralmente incorrecta. De esta manera, apelar a razonamientos consecuencialistas, deontológicos o de cualquier otra teoría de moralidad crítica, pueden ser formas viables de sostener una contra argumentación de esta naturaleza. A ello, es menester agregar que, como el universo jurídico es diverso al de la moralidad 16, lo que significa que el ámbito de la inmoralidad no necesariamente se superpone a lo contrario a derecho, para vehiculizar eficazmente este tipo de críticas, se deberá tener la suficiente habilidad para traducir las réplicas morales a réplicas jurídicas relevantes. En ese contexto, la utilización de principios constitucionales que, en su mayoría, codifican principios morales, especialmente a partir del neoconstitucionalismo, pueden ser andariveles potencialmente aptos para ejercer satisfactoriamente la contra argumentación.

Ahora bien, el punto de vista externo (ii)) puede ser equiparado al de un observador imparcial. Este observador debe emitir juicios morales sin la parcialidad que le es propia a las partes. Y esto es así porque hay MdE que pueden ser inmorales y otras, como referí, que satisfagan criterios de moralidad. Es que las MdE, en tanto que son juicios generales que vinculan conjunto de entidades, implican formas de dividir y seccionar la realidad. Así, la MdE14 «Si el testigo es acreedor de una de las partes, entonces su rendimiento probatorio es bajo» divide el universo de los testigos que no son acreedores del que sí lo son; la MdE15 «Si la transferencia de bienes es entre parientes, a título gratuito y luego de que el enajenante contrajera importantes deudas, entonces es probable que dicha transferencia haya sido realizada para defraudar a los acreedores» divide el conjunto de las transferencias de bienes realizadas entre parientes, gratuitamente y con un enajenante deudor, del conjunto de transferencias que carecen de dicha propiedad, etc. Ahora bien, algunas veces esas divisiones son moralmente aceptables y otras veces, por el contrario, pueden ser moralmente inaceptables. Ninguna de las dos MdE anteriormente descriptas, parecen ser arbitrariamente inmorales en su división. Pero esto no siempre tiene que ser así. Y allí es donde puede entreverse la relevancia de este punto de vista (ii)).

Para ilustrar esto último, puede ser de ayuda retomar, nuevamente, el caso de la imputación de x como femicida de y. Modificando ligeramente el caso imaginario, ahora x e y residen en el interior de la provincia de Córdoba. Supongamos que, en ese contexto, un fiscal argumentara «x fue imputado de haber cometido el femicidio de y. El hecho fue ejecutado en el interior de la Provincia de Córdoba, ya que el cuerpo fue hallado en su domicilio y la autopsia demuestra que murió en dicho lugar. Las estadísticas prueban que, durante el 2018, el 78 por 100 de los femicidios se cometieron en el interior provincial. Tomando en cuenta este dato estadístico, se robustece la autoría endilgada a x. En otras palabras, el hecho de que los femicidios sean más frecuentemente cometidos por residentes del interior provincial no significa que x sea el autor, pero incrementa la posibilidad de su culpabilidad». Esta estructura argumentativa, aunque quizás exagerada en su formulación, puede ser utilizada como una razón en favor de afirmar la autoría de x, en comparación con cualquier otro sujeto que no satisfaga la función de ser residente del interior provincial. En algún sentido, me parece plausible que dicha argumentación descansa en una MdE16 que podría ser formulada «Si alguien es del interior provincial, entonces tiene más posibilidades —en cualquier sentido— de ser femicida». Es evidente que la apoyatura argumentativa sobre estadísticas, en este caso, es verdadera y satisface el filtro epistémico. A pesar de su veracidad, estimo que nuestra intuición indica que, tanto el argumento, como la MdE16, resultan inmorales por sostener una división injusta.

Ahora bien, si la MdE16 relativa al imputado del interior cordobés nos pone en alerta sobre su corrección moral y la MdE14 del testigo acreedor no produce el mismo efecto, es imperioso responder porqué una división se encuentra justificada, y la otra no. Este problema, aquí solamente puede ser insinuado, pero no impide que se brinde una respuesta tentativa, entre las varias que pueden encontrarse en las teorías morales.

Una manera de justificar porque la división que realiza MdE16 sobre los femicidios en el interior es distinta a la MdE14 de los testigos acreedores, es apelando a los diversos efectos que conllevan 17. Ello por cuanto, los efectos negativos que una y otra MdE producen no parecen ser simétricos o iguales, desde el momento en que el impacto de MdE16 es potencialmente más perjudicial a los residentes del interior que la MdE14 de testigos acreedores sobre dichos órganos de prueba. Si MdE16 es utilizada por los jueces como integrantes de la argumentación sobre los hechos para acreditar responsabilidades penales de personas residentes en el interior de Córdoba, provocaría una desventaja de estos ciudadanos en la dialéctica judicial. Algo semejante no parece advertirse en el caso de MdE14. La consolidación extendida de un enunciado y otro implican resultados diversos. Estos efectos pueden explicarse, principalmente, porque el grado de perjuicio de sendas MdE es diametralmente distinto. En el caso de los residentes en el interior provincial, la aplicación de la MdE16 pretende siempre contribuir a la imposición de una pena; mientras que la MdE14 no puede aplicarse siempre a los residentes del interior provincial acusados de femicidio o siempre al polo pasivo de la relación jurídica procesal (incluso puede ser utilizada como argumento de descargo 18). Es posible que esta argumentación implique comprometerse con una moral consecuencialista, pero también es útil recordar que incluso Rawls, quien no era precisamente un utilitarista, admitía que todas las doctrinas éticas dignas de atención debían tomar en cuenta las consecuencias. Si así no lo hicieran, serían irracionales (Rawls, 2011, p. 41). Con ello, tampoco procuro sostener que tipo de razonamiento moral debe regir la actividad jurisdiccional o cual es el rol del utilitarismo en el mismo. Solo pretendo mostrar que el papel de la argumentación moral no es desdeñable como forma de enervar argumentos basados en MdE.

Otra cuestión que reviste complejidad es determinar el momento en que se produce el análisis moral de una MdE. De acuerdo con Ferrer Beltrán (2007, p. 41-49) la actividad probatoria tiene tres momentos: i) la conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas; ii) la valoración de los elementos de juicio o pruebas; iii) y la adopción de la decisión sobre los hechos probados.

Para comenzar a separar la paja del trigo, la adopción de la decisión —iii)— no parece ser un candidato idóneo para en análisis de la moralidad de una MdE. Esto responde a que, conforme el alcance que Ferrer Beltrán (2007, p. 47) otorga a este estadio, aquí se decide si una hipótesis h puede o no declararse probada con el grado de confirmación de que se disponga. De esta forma, lo que se procura en este momento es un juicio de comparación entre la prueba valorada y determinado estándar. En ese tipo de juicio, el análisis moral de una MdE no reviste ningún papel.

Esto reduce el problema del análisis a dos candidatos, es decir, al momento de valoración —ii)—, o al de admisión —i)— de los elementos de prueba o evidencias.

De acuerdo con el propio Ferrer Beltrán (2007, p. 46-47), el momento de la valoración —ii)— se caracteriza por reinar, sin competencia, el valor de la verdad, lo que significa que, por definición, es un dominio epistémico que procura determinar el apoyo empírico de una hipótesis. Esto implica que los juicios que aquí se formulan serían descriptivos (el elemento p es una razón para admitir la hipótesis h), lo que negaría toda posibilidad a la expresión de juicios normativos (p no debe ser tenido en cuenta como razón a favor de la hipótesis h), como son los juicios morales.

Entonces, el análisis moral de una MdE quedaría —por exclusión— atrapada en la primera etapa —i)— de la actividad probatoria, es decir, la admisión. Además del argumento por decantación, hay otra razón independiente que favorece esta interpretación. En efecto, como apunta Ferrer Beltrán (2007, p. 43), conjuntamente con la verdad, existen otros valores que son relevantes, y que pueden 19 ser promovidos en el marco de un proceso judicial. En ese sentido, si lo que quiere promoverse, por ejemplo, es evitar la desigualdad en el trato y la dignidad de una persona, entonces debe evitarse usar una MdE como MdE16 (relativa al caso del femicidio) u otras semejantes. Incluso, este itinerario implica un orden aceptable de acciones: identificación o formulación de la MdE, análisis normativo (moral) de la MdE, y solo si se pasa ese filtro, aplicación en el razonamiento probatorio 20. Esto parecería dejar el camino allanado para sostener la tesis de que, el momento de admisión, implica la posibilidad de someter a las MdE a juicios de corrección moral.

Ahora bien, esta solución no está exenta de problemas. Y es que, si las MdE son juicios que se encuentran en nuestro stock de conocimiento, resulta, cuando menos, forzado aceptar que no se admitan algunas de ellas, como si de una prueba ilícita se tratara 21. Más bien, la intuición parece indicar que, aunque la MdE en cuestión detente base epistémica, se decide no utilizarla como garantía en una IE. De esta forma, el argumentante —p.e. un juez— realizaría un razonamiento práctico:

1) Debo promover la igualdad y evitar el trato discriminatorio.

2) El medio para 1) es no aplicar MdE16.

3) No aplico MdE16.

De hecho, si a MdE16 se le atribuye carácter epistémico, todo indicaría que, por una razón conceptual, ya habría sido valorada, cuando menos en su racionalidad epistémica singular, lo que significaría haber superado la etapa de admisión. En consecuencia, no resulta sencillo ubicar el análisis moral de las MdE. Sin perjuicio de dicha complejidad, todo indica que la cuestión moral es de importancia en la argumentación sobre MdE.

4.4.4. MdE jurídicamente cuestionables

Por último, en este subgrupo se encontrarán aquellas MdE que no pueden ser admitidas como argumentos sobre los hechos por contradecir alguna norma jurídica. La utilización en contra del imputado de una MdE17 que sostuviera «Si alguien calla algo que se le imputa, entonces probablemente es culpable» implicaría la descalificación del acto procesal. Igualmente, Cafferata Nores (2013), al criticar el conocido indicio de mala justificación, señala la estructura de la inferencia en los siguientes términos:

«Premisa mayor: Un acusado que al declarar opta por afirmar lo que le consta que es falso, o por negar lo que él sabe está comprobado que es cierto, demuestra interés en desconocer la verdad, lo que induce a pensar que esa verdad le es contraria, porque es culpable. Premisa menor: El imputado, al prestar declaración, mendazmente invocó hechos falsos o negó circunstancias verdaderas para atenuar o eximir su responsabilidad frente a la imputación formulada en su contra. Conclusión El imputado es culpable» (Cafferata Nores, 2013, p. 8).

Si se acepta —lo que aquí asumiré— la garantía nemo tenetur se ipsum accusare (nadie está obligado a acusarse a sí mismo) como una derivación o manifestación del principio de inocencia (contenida en pluralidad de ordenamientos jurídicos como el art. 6.2 del CEDH, art. 8.2 CADH, art. 2.4 de la Constitución de España o art. 18 de la Constitución Argentina), entonces los dichos defensivos de un imputado en ejercicio de lo que, procesalmente, se denomina defensa material 22, y que luego se demuestren falsos, normativamente no pueden ser tomados como una prueba indiciaria de su culpabilidad. Además, asumir la posibilidad de argumentar en contextos jurídicos el indicio de mala justificación, implicaría reducir el derecho de defensa a decir solamente expresiones verdaderas e, incluso, a probarlas, puesto que así no fuere, precisamente, operaría el aludido indicio en contra del interés de quien ha proferido las expresiones 23. Entonces, el carácter derrotable de la MdE, en este caso, no deviene de la adición de información o reformulación de la MdE (MdE: p→q vs. MdE+p1: p˄p1→¬q), sino de la existencia de una norma válida (6.2 del CEDH, art. 8.2 CADH, art. 2.4 de la Constitución de España o art. 18 de la Constitución Argentina o cualquiera semejante) que impide aplicar la MdE (p˄n1→¬q). Esto obedece a que, habida cuenta de que el derecho es un fenómeno autoritativo, razones normativas pueden desplazar a razones epistémicas.

3.5. A modo de retablo

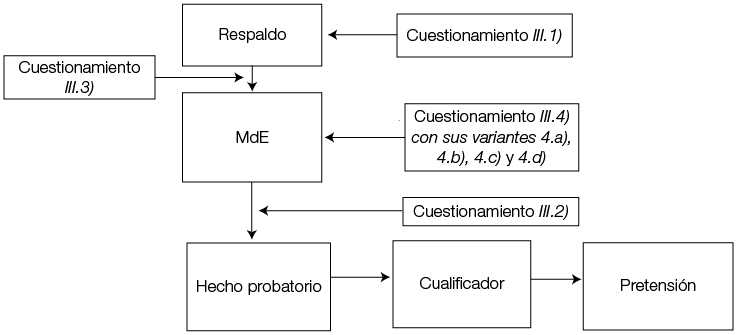

Sintéticamente, el siguiente gráfico ilustra las diferentes posibilidades de argumentaciones.

De esta manera, cada tipo de cuestionamiento abarca a uno de los elementos del esquema argumentativo de la prueba o a las relaciones entre ellos. Estas vías integran las maneras en cómo se pueden objetar MdE.

4. Conclusiones

A continuación, como cierre, tres conclusiones de los conceptos e ideas que aquí he analizado.

Las MdE —constituida por enunciados inductivos y formuladas hipotéticamente— cumplen un papel relevante en el razonamiento probatorio, permitiendo elaborar cadenas de argumentos y dar razones acerca de las hipótesis fácticas discutidas en los procesos judiciales. Además, por basarse en el conocimiento común existente en una sociedad, en su gran mayoría, carecen de un proceso de deliberación que las justifique en forma segura. No obstante, habida cuenta su función de garantía para el paso de premisas a conclusiones, son inevitables en el razonamiento acerca de la prueba. Por ello, es importante contar con mecanismos que permitan su control. La actividad argumentativa, por medio de refutaciones, puede contribuir a lograr dicho cometido.